Die Prüfung war geschafft. Irgendwie hatte ich meine extreme Prüfungsangst bezwungen. Vielleicht lag es einfach daran, dass man uns eingebläut hatte, dass ein Versagen, dank unserer hervorragenden Vorbereitung auf die Prüfung, gar nicht möglich wäre. Viele der Prüfungsaufgaben kamen uns tatsächlich sehr bekannt vor. Waren sie doch so ähnlich sehr intensiv geübt worden und lösten somit eine gewisse Gelassenheit aus. Damit startete man in die Prüfung, und die Gelassenheit hielt dann weitestgehend an. Das Ergebnis war im Durchschnitt eine sehr gute Zwei. Im praktischen Teil sogar eine Eins. Ich war jetzt „Technischer Zeichner – Maschinenbau“.

Herr Linsert verabschiedete nun seine Auszubildenden in die Arbeitswelt. Alle hatten die Prüfung geschafft. In seiner väterlichen Art versprach er denen, die in der LURGI verbleiben würden, sich weiter darum zu kümmern, dass es ihnen gut erginge. Rocker Peter, Mini, ein paar der Mädels und ich gehörten zu denen die blieben. Der überwiegende Rest widmete sich dem Studium des Ingenieurwesens.

Ich erhielt also einen Arbeitsvertrag bei der LURGI Mineralöltechnik GmbH. Die Büros befanden sich im sogenannten Goldbau. Dieser hatte seinen Namen aufgrund der wegen des Sonnenschutzes gold gefärbten Fenster erhalten. Hier im vierten Stock war mein Arbeitsplatz. Der Chef war ein eitler Gockel mit Menjou-Bärtchen auch „“Clark Gable Bärtchen“ genannt. Meine Aufgabe bestand darin sogenannte Data-Sheets zu zeichnen. Kleine DIN-A4 Blätter mit einer Apparateskizze und einer Tabelle mit Daten zu Größe und Leistung. Das war in der ersten Woche OK. Mal abgesehen von den ständigen Attacken des eitlen Herrn Jakobi, der wahrscheinlich alles kritisierte außer sich selbst. Nach vier Wochen hatte ich die Faxen dick. Ich erinnerte mich an die Worte von Herrn Linsert und ließ mir einen Termin geben. Ich schilderte ihm die Situation und er verzog das Gesicht. Er nahm den Telefonhörer in die Hand, suchte die Nummer von Herrn Jakobi und rief ihn an. Er erkundigte sich nach meinen Leistungen. Diese wurden wohl als gut dargestellt. Dann erkundigte er sich nach den Aufgaben, die ich zu bewältigen hätte. „Und was ist da weiterhin geplant?“ fragte er seinen Gesprächspartner. Die Antwort schien ihn zu verstören. Er bedankte sich für das Gespräch und legte auf. Er gab mir einen kurzen Abriss des Gesprächs wieder und sagte dann: „Hör zu. Du hast noch Probezeit. Du gehst jetzt rüber und kündigst. Ich besorge dir in der Zwischenzeit einen neuen Arbeitsvertrag. Die Chemie sucht noch gute Leute“. Leicht aufgeregt ging ich zurück an meinen Arbeitsplatz im Goldbau. Dort wurde mir mitgeteilt, dass Herr Jakobi mich sprechen wolle. Ich ging zu seinem Büro, klopfte an und ein ziemlich barsches „Ja“, war die Antwort. Er erzählte mir von dem Gespräch mit Herrn Linsert, und er habe das Gefühl, dass ich unzufrieden sei. Das nun erwartete Angebot für eine Verbesserung der Aufgaben blieb aus, und statt dessen teilte er mir mit, dass er es besser fände, wenn sich unsere Wege trennen. Meine Reaktion schien ihn zu verwirren. Für einen kurzen Moment verschwand dieser Ausdruck der Überheblichkeit aus seinem Gesicht. Denn sicher hatte er nicht damit gerechnet, dass ich genau seiner Meinung war. Ich bedankte mich für das Gespräch und verließ sein Büro. Danach räumte ich meinen Schreibtisch aus und fuhr nach Hause. Am nächsten Tag fuhr ich direkt in die Hansaallee zu Herrn Linsert, wo mein neuer Arbeitsvertrag bei der LURGI Chemie GmbH, Abteilung Schwefelsäure bereit lag.

So ging ich nun zu meiner neuen Wirkungsstätte. Ein Großraumbüro mit zuvor einunddreißig Mitarbeitern, dank mir nun zweiunddreißig. Wenn man von den Aufzügen aus das Büro im ersten Obergeschoß betrat, musste man an den dreißig Reihen mit je drei Schreibtischen und Zeichenbrettern vorbei. In der einunddreißigsten Reihe standen nur zwei Arbeitsplätze und da, wo der dritte Arbeitsplatz gewesen wäre, lag gegenüber die Tür zum Büro des Abteilungsleiters, Herr Weber. In der Zählart der LURGI war es Weber II, bzw. „Fliegenweber“. Es gab so viele Webers in der LURGI, dass man sie einfach durchnummeriert hatte, und jeder hatte noch einen, seinen Gewohnheiten oder Macken entsprechenden Spitznamen. Da gab es dann noch den „Frikadellen Weber“ in der Montageabteilung und den „Sex Weber“ bzw. Weber VII in meiner Abteilung. Der saß in der mir zugewiesenen Reihe am Fenster, während mein Platz am Gang war. Die Zeit der grauen, schwarzen und braunen Anzüge war schon am abklingen, wer jedoch in Ingenieursposition war trug Krawatte. Das war obligatorisch. Meistens waren das dann die sogenannten „Kommissionsführer“, heute würde man Projektleiter sagen. Während es heute einen Projektleiter, einen Engineering Manager, einen Commercial Manager, etc. für die Abwicklung eines Auftrags gibt, vereinte der „Kommissionsführer“ alle diese Tätigkeiten in einer Person. Er begleitet dann meist auch noch die Montage vor Ort und die Inbetriebnahme der jeweiligen Anlage. Neben diesen Kollegen gab es dann noch die etwas Rang niedrigeren Maschinenbau Techniker und die Technischen Zeichner wie mich. Die erhielten ihre Aufgaben von einem der „Kommissionsführer“. Ich saß vom Büro des Abteilungsleiters gesehen in der dritten Reihe. Herr Petri, der stellvertretende Abteilungsleiter, dessen Platz quasi direkt vor der Tür vom Abteilungsleiter (erste Reihe Mitte) war, stellte mich den Kollegen vor. Mein äußeres Erscheinungsbild hob sich etwas von dem der Kollegen ab. Hatte ich doch noch meine schönen langen braunen Haare und trug zur Begrüßung meine Lieblings-Jeansjacke mit den Ärmeln mit Erdbeermuster. Das löste Reaktionen zwischen Gleichgültigkeit und Entsetzen aus. Schien aber Herrn Petri überhaupt nicht zu interessieren. Er teilte mich einem der Kommissionsführer, Ernst Friedl, bald darauf nur noch Ernst, zu und beide begrüßten mich mit einem schönen frischen Bier im dazu passenden Glas im Team. Zu der Zeit schien das in dieser Abteilung normal zu sein, dass man sich mal Einen gönnte zwischendurch. Geraucht wurde natürlich auch noch. Der überwiegende Teil der Kollegen im Büro rauchte. Das waren von den zweiunddreißig bestimmt fünfundzwanzig, inclusive mir. Als ich fünf Jahre später die Abteilung verließ, waren es nur noch drei. Der Raum hatte eine Klimaanlage. Fenster konnte man nicht öffnen und der jährliche Krankenstand war vom Gang zum Fenster gesehen bei den Kollegen am Fenster am höchsten weil da die Klimaanlage am pusten war. Manche Kollegen versuchten das Raumklima durch allerlei Grünzeug auf den Fensterbänken zu verbessern, was nicht wirklich half, im nachhinein betrachtet.

Das Raumklima war die eine Sache, das Arbeitsklima die andere. Trotz der offen zur Schau getragenen Fröhlichkeit, war da so eine gewisse Spannung. Schon als man mir mitteilte, dass Herr Weber auf Dienstreise sei und ich ihn erst drei Tage später kennenlernen werde, hatte dieser Hinweis „kennen lernen“ schon so etwas bedrohliches. Ich stellte schnell fest, dass einige Kollegen richtiggehende Angstzustände bekamen je näher das Ende der Dienstreise des Abteilungsleiters kam. Es war der vierte Tag als dann morgens ein beleibter Herr mit grimmiger Miene und einer Fliege statt Krawatte an mir vorbei den Gang entlang im Abteilungsleiterbüro verschwand. Das muss er wohl sein, der vor dem so viele Angst hatten. Und dann nach circa einer halben Stunde ging es los. Herr Weber begann durch die Reihen zu gehen und nahm sich jeden einzelnen vor. Er hatte eine voluminöse Bassstimme, die alles durchdrang und jegliches Gegenargument wie eine piepsende Clownsstimme erscheinen ließ. Ich stellte mich kurz vor und zeigte, was ich von Herrn Friedel an Aufgaben bekommen hatte. Das war´s für mich, erst mal.

Herr Weber, der mit der Fliege, war ein ziemlich polternder Typ mit einem enormen Fachwissen. Dem konnte so leicht keiner was vormachen. Er war Abteilungsleiter, aber nur für das technische Büro. Es gab auch noch eine verfahrenstechnische Abteilung, die einen eigenen Abteilungsleiter hatte. Eigentlich hatte diese Abteilung sogar zwei Abteilungsleiter. Den älteren der Beiden hatte man auf´s Altenteil, wenn man so sagen will, gesetzt. Beide, der alte und der neue, hatten ein geräumiges Büro und in der Mitte der beiden Büros war das Büro der beiden Sekretärinnen. In das Büro des älteren hatte man eine Couch gestellt, damit er regelmäßig seinen Mittagsschlaf halten konnte. Er bekam auch „altersgerechte“ Aufgaben. So sollte er sich um einen Atlas für das bevorstehende Firmenjubiläum kümmern. Das war es auch weitestgehend. Ansonsten hatte er nichts zu tun und seine Sekretärin saß wie ein Türsteher vor seiner Bürotür um jegliche Belästigung von ihm fern zu halten. Es war also der „Jüngere“, wenn man einen über fünfzigjährigen so bezeichnen will, der die Abteilung leitete. Er und seine Untergebenen waren ständige Reibepunkte für Herrn Weber. Es gab wohl kein Projekt, wo man mal von Anfang an einer Meinung gewesen wäre. Noch schlimmer war es mit den Verkäufern, die durch die Welt düsten und den Großindustriellen dieser Welt, die Anlagen aus dem Portfolio der LURGI verkauften. Diese „Industrieschauspieler“, wie Herr Weber sie nannte, verkauften in seinen Augen Sachen, die technisch gar nicht realisierbar waren. Er musste dann die Kunden mit den Realitäten der Technik konfrontieren. Das brachte ihn jedes mal so richtig in Fahrt. Er war ungeduldig, aufbrausend und zuweilen wenig diplomatisch. Bei Abschlussverhandlungen zu einem Auftrag mit einem Schweizer Kunden hatte sich jener, für die Beurteilung eines technischen Details, noch etwas Bedenkzeit erbeten. „Da müssen wir noch einmal drüber schlafen“ hatte der Delegationsleiter gesagt. Darauf hin ging unser Herr Weber hoch, wie das damals aus der Zigaretten-Werbung bekannte HB-Männchen. „Wir sind doch hier nicht zum Schlafen sondern zum Entscheiden“. Die Worte hatten seinen umfangreichen Körper verlassen, da spürte man, dass er sich selbst bei einer wenig geschäftsfördernden Tat ertappt hatte. Er brummelte noch ein bisschen vor sich hin, dann vertagte er die Sitzung auf den nächsten Tag. Herr Weber, der Abteilungsdirektor Ley und die Herren aus der Schweiz kamen dann am nächsten Tag beseelt aus dem Gästekasino. Der Auftrag war erteilt.

Apropos, Herr Ley. In der damaligen Hierarchie kam über dem Abteilungsleiter ein sogenannter Abteilungsdirektor. Davon gab es zwei, einen für den Bereich Chemie, das war Herr Ley, und einen für den Bereich Hüttenwesen, das war Herr Nüssel. Jeder hatte ein noch größeres Büro als die Abteilungsleiter und jeweils eine eigene Sekretärin im Vorraum und einen Assistenten. Der Assistent kümmerte sich um administrative Dinge, organisierte Besprechungen, Vorträge und solche Sachen. Ein noch roteres Tuch als Herr Ley, der in den Augen von Herrn Weber, keine Ahnung von Schwefelsäureanlagen hatte und für ihn nur ein sogenannter „Frühstücksdirektor“ war, den er aber leider nicht umgehen konnte. Man machte sich regelmäßig über Herrn Ley lustig, wenn ihn wieder einmal ein Mitarbeiter am Skilift seines Vaters im Taunus gesehen hatte. Dort schien er im Winter regelmäßig aushelfen zu müssen, was den Glanz des Abteilungsdirektors natürlich extrem verblassen ließ.

Mein Arbeitstag begann jeden Tag um sieben Uhr. Das war im Wesentlichen nur der Tatsache zu verdanken, dass es danach schier unmöglich war einen Parkplatz in der Nähe der Bürogebäude zu finden. Parkplätze auf dem LURGI-Gelände waren daher sowas wie die Rangabzeichen, die einige Beamte auf ihren Schultern tragen. Die Parkmarken hatten unterschiedliche Kennzeichnungen und Farben, so dass jeder gleich erkennen konnte, welche Kaste man angehörte. Herr Ley gehörte der höchsten Kaste an und parkte in der Tiefgarage zusammen mit der Geschäftsführung. Grünes Plastikkärtchen mit schwarzer Nummer. Zu platzieren in der linken unteren Ecke der Windschutzscheibe.

Jener Assistent von Herrn Ley lief eines Tages durch unsere Abteilung, hielt irgendwas Grünes in die Luft und fragte, ob jemand den Parkplatz von Herrn Ley nutzen wolle, wenn dieser nicht im Haus war. Die Kollegen schauten sich ob dieser völlig abstrusen Aussage fragend an und gingen weiter ihrer Beschäftigung nach. Da sich keiner meldete, hob ich meine Hand, und der Assistent bat mich in das Büro von Herrn Ley um die Parkmarke in Empfang nehmen zu können. Als ich mit der Marke in der Hand zurück kam, beglückwünschten mich meine Kollegen und versicherten mir, dass jeder von ihnen, wenn sie nicht gedacht hätten, dass es sich nur um einen Scherz handeln könne, die Hand gehoben hätte. Ich, eines der kleinsten Glieder im Räderwerk der LURGI hatte nun einen Parkplatz in der Tiefgarage der Geschäftsführung. Anspruch auf einen Parkplatz irgendwo auf dem Gelände hatten eigentlich nur Mitarbeiter, die dem Unternehmen fünfundzwanzig Jahre treu gedient hatten.

In meiner Freizeit hatte ich mich ganz und gar dem Motorsport verschrieben. Ich hatte die Teilnehmer der „Rallye London-Sidney“ auf ihrem Etappenziel im Parkhaus Nord des Einkaufszentrums in Neu-Isenburg erleben dürfen. Solch eine Rallye war damals noch möglich, da die weltweiten Kriege und Krisen im Umfang noch relativ gering waren. Teilnehmer und deren teilweise abstrusen Fahrzeuge hatten mich total fasziniert. Ich kaufte mir in den folgenden Tagen das Buch „Der zweite Mann im Rallye-Auto“ um mich in die Materie einzuarbeiten. Zumindest mit dem theoretischen Teil. Den praktischen Teil versuchte ich durch erste Driftübungen auf dem Parkplatz an der „Gehespitz“, ein geschotterter Parkplatz außerhalb von Neu-Isenburg an der Bundesstraße nach Zeppelinheim gelegen, zu erlernen. Ich meldete mich und meine Freundin als Beifahrer bei der „Watze-Rallye“ als Teilnehmer an. Die „Rallye“ wurde vom Neu-Isenburger Karnevalsverein „Die Watze“ organisiert. Allein diese Tatsache hätte mir schon den entscheidenden Hinweis geben sollen, dass das Wort „Rallye“ das einzige war, was auch nur entfernt mit Motorsport zu tun hatte. Ein Desaster. Man musste sich an Tankstellen von zwischenzeitlich entnervten Tankwarten einen Stempel geben lassen und unterwegs diverse Aufgaben lösen. Zum Beispiel sollte man ein paar ungekochte Spagetti gekocht mit ins Ziel bringen. Die Distanz dessen was diese Veranstaltung mit Rallyesport zu tun hatte, entsprach ungefähr der von London nach Sydney.

In der Zeitung hatte ich gelesen, dass in dem genannten Parkhaus die Hugenotten-Rallye, ein Lauf zur Deutschen Rallyemeisterschaft starten würde. Alles was im deutschen Rallyesport Rang und Namen hatte, war am Start. Es war auch ein Damenteam mit Heidi Hetzer aus Berlin am Steuer eines OPEL Commodore GSE. Heidi Hetzer wurde unter anderem mit ihrer Aktion „im Oldtimer um die Welt“ berühmt. Sie fuhr mit ihrem 1930 gebauten HUDO (Hudson Greater Eight) 84.500 km rund um die Welt. Da war sie bereits 80 Jahren alt. Sie starb 2019 im Alter von 81 Jahren.

Nachdem die ersten (und besten) gestartet waren heftete ich mich an deren Fersen. Im Spessart in der Nähe der Wegscheide fand die erste Wertungsprüfung statt. Eine Wertungsprüfung ist ein abgesperrter Streckenabschnitt, der auf Bestzeit zu durchfahren ist. Da eine Rallye einem straffen Zeitplan unterliegt, mussten die Teilnehmer an einer Zeitkontrolle ihre jeweilige Startzeit abwarten. Für mich war das eine gute Gelegenheit entlang der Strecke bis zu einer interessanten Kurvenkombination zu laufen. Dort stand ein Streckenposten ausgerüstet mit Feuerlöscher und gelber und roter Flagge um gegebenen Falls Teilnehmer zu warnen oder gar zu stoppen. Und dann ging es los. Meine Güte, war das geil. Ein Porsche rauschte zwar zwei Kurven weiter in den Wald. Schreckliche Geräusche. Berstendes Glas und knirschendes Blech. Fahrer und Beifahrer standen dann später an „unserem“ Posten, waren Wohlauf und scherzten wegen des gemachten Fehlers. Spätestens da war klar, dass will ich auch. Heidi Hetzer war übrigens nach der Zieldurchfahrt an dieser Wertungsprüfung gegen einen Baum gefahren und war zur Sicherheit zusammen mit ihrer Beifahrerin ins Krankenhaus transportiert worden.

Jetzt war die Frage, wie komme ich dem Ziel Rallye fahren näher. Erste Maßnahme, mein Freund Dieter und ich meldeten uns zu einer Orientierungsfahrt, organisiert vom Motorsportclub Neu-Isenburg an. Ein Club, der eine Rallye wie die Hugenottenrallye organisieren kann, organisiert bestimmt auch eine gescheite Orientierungsfahrt. Dieter war der Fahrer seines Renault R4 mit Dreigangschaltung, und ich war der Navigator. Jetzt galt es das im Buch gelernte in der Praxis umzusetzen. Eine Orientierungsfahrt führt über Straßen und Wege durch Wald und Feld. Es gilt dabei verschlüsselte Streckenangaben zu entschlüsseln, und dann auf der Strecke verschiedene Kontrollstellen anzufahren und Stempel in der Bordkarte zu sammeln. Nach der Auswertung waren wir auf dem vorletzten Platz gelandet. Die Auswertung wurde ausgehängt und mir fiel auf, dass eine Kontrollstelle nicht gewertet wurde. Wäre die Auswertung richtig gewesen, wären wir auf dem dritten Platz gelandet. Das hätte den ersten Pokal gleich bei der ersten Veranstaltung bedeutet. Ich sprach mit Hans-Walter Naundorf, der Verantwortliche für die Organisation. Ja, das täte ihm leid. Natürlich hätte ich recht. Eine Richtigstellung und der dazu gehörende Pokal würde nachgereicht. Dazu kam es nie, aber es brachte mir eine Mitgliedschaft im MSC Neu-Isenburg ein. Ich ging nämlich zu einer Monatsversammlung dieses Vereins um meinen Pokal einzufordern. Herr Naundorf vertröstet mich mal wieder und jammerte mir was vor, dass es eine unglaubliche Aufgabe sei so etwas zu organisieren. Er habe ja so viel um die Ohren und er werde sich kümmern. Jedenfalls wäre das für ihn die letzte Veranstaltung dieser Art gewesen. Irgendwie konnte ich nicht anders. Ich trat direkt in den Verein ein und erklärte mich bereit im nächsten Jahr eine Orientierungsfahrt zu organisieren. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich lediglich die Erfahrung dieser einen Veranstaltung und keinen Plan, was da für ein Organisations- und Genehmigungsaufwand auf mich wartete. Ich war jetzt also Mitglied im MSC-Neu Isenburg und erfreute mich künftig eines regen Vereinslebens, das neben meinen aktiven Ambitionen, den größten Teil meiner Freizeit in Anspruch nehmen würde.

Aber der ursprüngliche Plan war ja Rallyefahrer zu werden und nicht Beifahrer. Also wurde der neue gebrauchte VW-Käfer mit einem Überrollbügel versehen und ein paar Hosenträgergurte eingebaut. Zusätzliche Scheinwerfer vorne und ein fetter Rückfahrscheinwerfer wurden für die künftigen nächtlichen Einsätze auf die Stoßstangen gezimmert. Blieb noch die Frage, wer wird Beifahrer. Sehr zum Entsetzen meiner Schwester Ute, bot sich mein Schwager Klaus an. Also probierten wir es gemeinsam. Er bekam von mir eine Schnellbesohlung in Sachen Navigation und trickreicher Verschlüsselung, und wir suchten uns einige Orientierungsfahrten über das Jahr aus, die wir gemeinsam bestreiten wollten. Es sollten aber nur drei Veranstaltungen werden. Nachdem wir uns bei jeder Veranstaltung erfolgreich dermaßen verfranzt hatten, sodass wir sogar einmal in der Dunkelheit, weit ab vom Schuss, in einem Waldstück von einem Jäger gestoppt wurden, sollte ein Ereignis die generelle Wende bringen.

Im Juni hatte sich mein Freund Willi mit Beifahrer Hans D. J. Müller bei der Rallye Hessen, einem Lauf zur Europa-Rallye-Meisterschaft angemeldet. Er suchte dann ein Serviceteam für diesen Einsatz. Also jemanden, der die unterschiedlichen Reifen für die unterschiedlichen Streckenbeläge transportierte und dann vor den jeweiligen Wertungsprüfungen auf das Fahrzeug montierte. Betanken und säubern der Lampen und anderer Kleinkram gehörte auch dazu. Mein Schwager Klaus war sofort Feuer und Flamme. Er konnte einen Anhänger für seinen Opel besorgen. Somit also kein Problem. Und sicher würden wir unsere Einsatzpunkte finden, da ich ja dann der Beifahrer war.

Und so geschah es dann. Auch um mich geschah da was. Alle die großen Werksteams aus Europa mit ihren Starfahrern waren am Start. Sogar ein LADA Team aus Russland war mit zwei Fahrzeugen am Start und bestach durch ihre Art der Servicegestaltung. Wenn irgendwas am Unterboden, am Getriebe oder den Achsen defekt war, wurde das Auto einfach auf zwei Reifen zur Seite gekippt. Das ermöglichte ein entspanntes Arbeiten im Stehen. Willi hatte die Startnummer 175, was einiges über die Teilnehmerzahl aussagt. Sogar die Bundeswehr fuhr zu jener Zeit eine Meisterschaft mit ihren Geländewagen aus.

Unser Einsatz war erfolgreich und beendete gleichzeitig meine Ambitionen weiter Orientierungsfahrten zu fahren. Für mich war klar: im nächsten Jahr stehe ich auch am Start der Rallye Hessen. Mit dem Käfer ging das nicht, also musste was anderes her. Willi erzählte mir dann, dass ein Arbeitskollege einen SIMCA Rallye 2, also ein identisches Fahrzeug wie er besaß, verkaufte. Ich wurde mir mit dem Arbeitskollegen handelseinig und mein Rallyeauto stand vor der Tür. Meinen Käfer konnte ich gut verkaufen, da der eingebaute Überrollbügel viel Interesse am Fahrzeug weckte. Zur Erläuterung: der SIMCA Rallye 2 war ein Fahrzeug, das der französische Fahrzeugbauer SIMCA explizit für den Einstieg in den Rallyesport konzipiert hatte. Er war mit seiner Motorleistung von 83 PS bei 1300 ccm Hubraum in dieser Klasse der Stärkste. Er verfügte bereits serienmäßig über Schalensitze, Drehzahlmesser und diversen anderen Schnickschnack. Ich baute noch einen Überrollkäfig ein, da nur ein Überrollbügel vorhanden war, Hosenträgergurte, dicke Lampen und zusätzliche Haubenhalter, Blechrutschen unter dem Motor und einen Öltemperaturmesser wurden ergänzt und fertig war das wettbewerbsfähige Rallyeauto.

Mein Schwager Klaus war von der Sache mit dem Servicefahren so begeistert und sah sich nun eher in der Rolle meines Servicemannes. Also musste mal wieder ein Beifahrer her. Diese Rolle übernahm jetzt mein Lehrlingskollege Rolf. Er hatte mein Rallyeauto gesehen und war nun angetan davon, einen Platz in selbigem zu erhalten.

Willi hatte sich zwischenzeitlich einen BMW 2002 Tii gekauft und hergerichtet. Damals das PS-stärkste Fahrzeug in der Klasse bis 2000ccm. Sein Stammbeifahrer stand für die erste Rallye im neuen Fahrzeug nicht zur Verfügung und so kam es, dass ich als sein Beifahrer die erste Rallye als Lizenzfahrer bestritt. Die Harz-Heide-Rallye war für die Zuschauer bestimmt eine Augenweide, da Willi mehr auf Show fuhr als auf Bestzeit. Mit wilden Drifts durch die Kurven, Sprünge bei jeder Gelegenheit. Schön und erfolglos. Leider hatte ich mir das abgeschaut. Es macht ja auch enorm Spaß so fahren zu können ohne andere zu gefährden. Dass das nicht schnell war, sollte ich erst zehn Jahre später realisieren.

So fuhr ich mit meinem neuen Beifahrer die ersten Rallyes. Er bemühte sich redlich, aber es fehlte ihm einfach das nötige Gespür, wann man eine Kurve und zu welcher Zeit ansagen musste. Die erste Rallye meines Lebens als Fahrer, war dann die „Rallye Vogelsberg“. Ich war von meinem Talent absolut überzeugt. Dass das der Tag sein würde, an dem die Konkurrenz vor mir zu zittern beginnen würde, war sowas von klar für mich. Es war die erste Wertungsprüfung, die erste Kurve überhaupt. Natürlich zu schnell um die Kurve zu packen. Statt geradeaus in den Notausgang zu fahren, landete ich im Graben. Unwiederbringlicher Zeitverlust und verbeulter Kotflügel. Es gibt halt viele Möglichkeiten die Konkurrenz auf sich aufmerksam zu machen.

Es war dann die Rallye Hessen, die wir, wie ich es im Vorjahr erhofft hatte, gemeinsam fuhren. Es gab eine Wertungsprüfung „Homberg-Hombergshausen“, wo am Ende einer langen Geraden bergab, die Zuschauer in Dreierreihen quer über die Straße standen. Das deutete darauf hin, dass es dort entweder scharf links oder scharf rechts ging. Es hatte schon vorher nichts gestimmt, was er mir vorlas und dann kam die Ansage „Links voll“. Das bedeutet, ohne Gas zu reduzieren und ohne Bremse links rum. Da wären aber die Zuschauer platt gewesen. Und nicht nur vor Erstaunen. Ich erkannte rechtzeitig, dass es scharf links in einen Feldweg ging. Nachdem ich die Situation gemeistert hatte, sagte ich zu ihm: „Du bist auch links voll. Ich fahre jetzt auf Sicht“. Die Rallye endete dann in der Nacht mit Kupplungsschaden in einem Weinberg am Rhein.

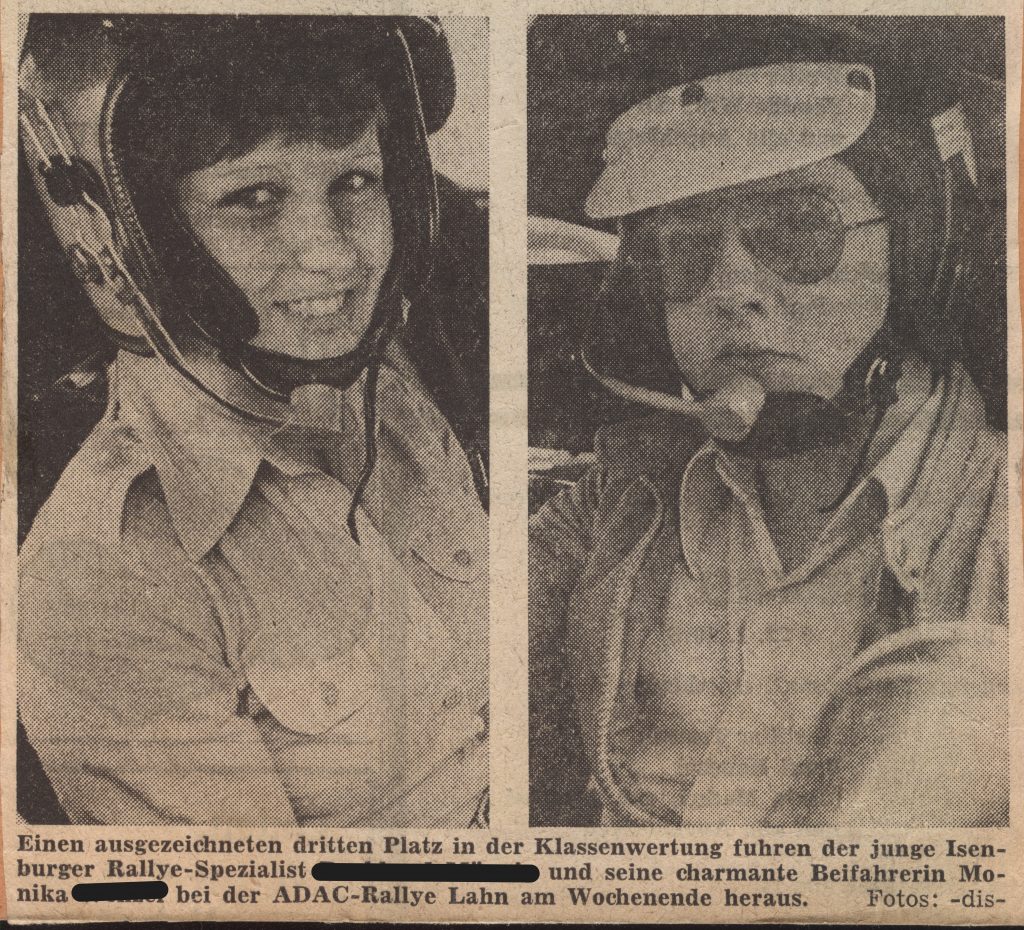

Nach dieser Rallye war dann Schluss mit unserem Team. Wieder keinen Beifahrer. Meine damalige Lebensgefährtin und spätere erste Ehefrau, hatte immer sehr viel Angst gehabt, wenn ich eine Rallye fuhr. So kam es, dass ich zu ihr sagte: „Wenn du immer auf dem Laufenden sein willst, wie es mir geht, wird es am besten sein, du sitzt mit mir im Auto“. Das konnte sie sich nun gar nicht vorstellen. Schnell fahren und dabei lesen. Ich bot ihr daher an, einen Versuch zu starten. Wir fuhren an einem Wochenende in den Vogelsberg. Sie nahm einen Aufschrieb der letzten Rallye-Hessen und fuhren eine Wertungsprüfung ab. Sie las, ich raste und es klappte so toll, dass ich völlig vergaß, dass wir im normalen Straßenverkehr unterwegs waren. In einer Linkskurve am Ende eines Waldstücks schnitt ich wie gewohnt die Kurve. Dummerweise kam ein Fahrzeug entgegen, und ich rettete die Situation, indem ich nach rechts zog, einen Graben als Steilkurve nutzte und zurück auf die Straße kam. Sie reagierte gar nicht und las mir die nächste Kurve vor. Da war mir klar, ich habe endlich einen gescheiten Beifahrer gefunden. Auch ihr wurde klar, dass es jetzt eine neue Rolle für sie in unserem Leben gab, aber erst am Ende der Wertungsprüfung.

Niemand, der nicht Rallye gefahren ist, kann sich vorstellen, was das für Emotionen sind, die dieser Sport mit sich bringt. Mal ganz davon abgesehen, welchen Mehrwert, was das fahrerische Können angeht, man aus dem Sport zieht. Bei jeder Witterung, egal ob Tag oder Nacht, bei Glatteis, Schnee, auf Schotter, Matsch oder Asphalt, immer auf Bestzeit, da lernt man ein Fahrzeug zu beherrschen. Man lernt aber auch, dass es Situationen gibt, wo man nicht mehr Chef an Bord ist und das Auto sein eigenes Ding macht. So geschehen auf dem Truppenübungsplatz „Am kalten (Arsch) Markt“ anlässlich der Rallye Horb-Sulz. Als wir nach einem deftigen Überschlag aus unserem Auto krochen, kamen dann einige Streckenposten angerannt. Monika hatte schon den Helm abgesetzt und man erkundigte sich, wer denn der Beifahrer gewesen sei. Als Monika sich als selbige preis gab, sagten sie: „Tapferes Määädele“. Monika erwiderte, dass das eigentlich ganz spannend sei, mit dem Überschlagen, nur ein bisschen teuer auf die Dauer.

Mitten in der Nacht durch den Wald des Wolfgang Ernst Fürst zu Ysenburg und Büdingen zu brettern, eine mehr als 30km lange Wertungsprüfung auf dem Truppenübungsplatz Schwarzenborn zu absolvieren, quer durch die Kurven, durch Wasserlöcher und über Sprungkuppen, das ist Adrenalin pur. Wenn man nachts an der Zeitkontrolle vor der Wertungsprüfung wartet und die Geräusche der anderen Teilnehmer hört, die Lichtkegel von deren Scheinwerfern in der Ferne sieht, da ist Gänsehaut vorprogrammiert. Natürlich gab es auch Situationen, die hätte es nicht gebraucht. Wenn es eine Startverzögerung gibt und plötzlich der Leichenwagen an einem vorbei auf die Wertungsprüfung fährt, gibt es auch Gänsehaut, aber eine ganz andere. Man fragt sich, was geschehen sein könnte und bekommt keine Information vom Veranstalter. Wenn das Startsignal kommt, fährt man dann wieder so schnell es geht und hat keine Zeit darüber nachzudenken. Alles, was möglich ist um ein Fahrzeug sicher zu bekommen ist getan. Also geht es weiter.

Was hat das alles mit meiner Arbeit als technischer Zeichner zu tun? Nun, so einiges. Es gab in der LURGI ein System zur Materialbeschaffung. Natürlich verfügte die LURGI über ein umfangreiches Materiallager. Einfache Dinge wie Bleistiftminen, Radiergummies oder Kreppband zur Zeichnungsbefestigung gab es auf gelben Materialschein. Den füllte man selber aus und ließ ihn von jemandem mit „i.A.“ unterschreiben. Teurere Gegenstände wie Tuschestifte, Schablonen und so gab es auf roten Materialschein, den musste jemand unterschreiben, der mindestens „i.V.“ hatte. Das bedeutet „in Vertretung“ und war so was wie ein kleines Prokura. Die Kommissionsführer, und ganz vorne dran, Werner Elsen, strebten jedoch als ersten Schritt das sogenannte „Eselsprokura“ i.A. an. Es gab schon ein paar Leute in der Abteilung, die diesen Titel erworben hatten. Es bedeutete „im Auftrag“ und berechtigte schon zu allerlei. Jedoch nicht zum unterschreiben der roten Materialzettel. Außer dem Abteilungsleiter hatte nur dessen Stellvertreter „i.V.“. Objekt meiner Begierde waren die großen Rollen mit Textilklebeband. Diese waren sehr teuer, waren aber in der Lage, weidwunde Rallyeautos wieder durchhaltefähig zu tapen.

Ich ging morgens zu unterschiedlichen Zeiten Frühstück holen. Natürlich fragte ich in meinem näheren Umfeld, ob ich einem Kollegen was mitbringen kann. So kam es, dass eines Tages der stellvertretende Abteilungsleiter mit mir in das verwaiste Büro von Herrn Weber ging um seine „Bestellung“ aufzugeben. Mit der Bitte um größte Diskretion, gab er mir den Auftrag, ihm einen Sechserpack Underberg und eine Rolle TOGAL (Schmerztabletten) mitzubringen. Kein Problem, mach ich. Ich dachte damals in meiner Naivität, dass es sich um einen Sonderfall handelte. Aber die Bestellungen dieser Art häuften sich, und irgendwann genügte sein Zwinkern und ich wusste, was ich einzukaufen hatte. Diese Situation konnte ich nutzen um rote Materialbestellzettel blanko unterschrieben zu bekommen. Es bestand fortan niemals Not an Textilklebeband in meinem Rallyeauto. Ach ja, und noch was. Wie erwähnt frühstückte ich zu unterschiedlichen Zeiten. Mal um Neun, es konnte aber auch schon mal elf werden. Aber egal wann es war. Ich hatte gerade meine Metzgertüte aufgemacht und den ersten Bissen genommen, da marschierte der Geschäftsführer Dr. Ruckelshausen durch die Abteilung. Irgendwann, da hatte ich schon ein exzellentes Verhältnis zu Herrn Weber, bat dieser mich zu sich um mir mitzuteilen, dass er von Herrn Dr. Ruckelshausen angesprochen wurde, dass dieser festgestellt habe, dass es einen Mitarbeiter in der Abteilung gab, der quasi ständig nur frühstückte. Herr Weber gab mir diese Information und fügte hinzu, dass er froh sei in seinem Büro bei geschlossener Tür frühstücken zu können, da unsere Frühstückszeiten seit geraumer Zeit die Gleichen waren. Denn wir hatten die gleiche Vorliebe für deftig Fettiges zum Frühstück, und ich brachte ihm immer Entsprechendes mit, wenn ich zum Metzger ging.

Wie kam es denn zu dem guten Verhältnis zwischen dem Mann, der verantwortlich für diverse Magengeschwüre in der Abteilung war und mir? Dazu muss ich, wie so oft, etwas ausholen. Ich war so ungefähr ein Jahr in der Abteilung als ein Mitarbeiter, der quasi eine Abteilung in der Abteilung bildete, ging. Er war zuständig für das Erstellen von Angebotszeichnungen. Das umfasste auch die Auslegung einer Anlage im groben anhand eines sogenannten „PU-Blattes“. Das waren mehrere Blätter mit Projekt Unterlagen, daher PU, anhand derer man Anlagenteile auslegen konnte. Danach wurde ein Prozessleitbild und ein Aufstellungsplan erstellt. Keiner wollte so richtig der Nachfolger werden, also meldete ich mich mal wieder. Ich glaubte keine Chance zu haben. War ich doch nur Zeichner und mein Vorgänger Diplom Ingenieur. Aufgrund mangelnder Auswahl wurde ich es dann doch. Das war ein klasse Job. Weitestgehend unabhängig und nur Befehlsempfänger von Herrn Weber. Da waren schon mal einige Hirarchiestufen übersprungen.

Eines Tages kam Herr Weber zu mir und bat mich zur HÖCHST AG zu fahren. Dort plane man den Bau einer neuen Oleum-Anlage, und ich solle mir ein Bild machen. Gesagt getan. Ich fuhr hin und hatte ein gutes Gespräch. In diesem Gespräch wurde mir mitgeteilt, dass ich bei meinem Aufstellungsplan darauf achten soll, dass das Gebläsehaus an einer bestimmten Stelle steht, da es dann auf der Gemarkung von Kelsterbach stehe, wo es etwas weniger harte Auflagen betreffend Schall-Emission gibt. Ich fuhr ins Büro und erstellte in den nächsten Tagen den Aufstellungsplan. Dieser sah wegen der Gebläsebesonderheit etwas merkwürdig aus. Herr Weber war in dieser Zeit unterwegs. Als er wieder im Büro war kam er zu mir und schaute sich den Aufstellungsplan an. „Was ist das denn, so wird das auf keinen Fall gemacht“ polterte er los. Er nahm einen fetten Bleistift aus meiner Ablageschale am Zeichenbrett und begann in meiner Zeichnung herumzuschmieren. Da war´s passiert. Mir schwoll der Kamm. Jegliches Intervenieren nutze nichts. So warf ich meinen Bleistift in die Ablageschale, drehte mich um und verließ kommentarlos die Abteilung. Ich fuhr nach Neu-Isenburg zu meinem Sponsor in die Trattoria Mama Rosa und verschlang eine große Portion Frust-Spaghetti. Danach fuhr ich zurück in das Büro. Nach dem betreten des Großraumraumbüros wurde mir bereits in Reihe eins angedeutet, dicke Luft. Ich kam an meinem Platz an. Alles war unverändert. Die Bürotür von Herrn Webers Büro war geschlossen. Das deutliche Zeichen für dicke Luft. „Du sollst zum Weber kommen“ teilte mir mein Kollege Ernst mit. Also klopfte ich brav an und trat ein als ich dazu aufgefordert wurde. Ich war auf so ziemlich alles gefasst, nur darauf nicht. Herr Weber bat mich im väterlichen Brummelton Platz zu nehmen. „Was war denn das“, fragte er sehr freundlich. Ich erklärte ihm, dass er es war, der mich zu HÖCHST geschickt hat und ich nur umgesetzt hatte, worum man mich dort gebeten hätte. Ich hätte sonst niemals so eine merkwürdige Anordnung der Komponenten gewählt. Er entschuldigte sich bei mir und teilte mir bei der Gelegenheit gleich mit, wie zufrieden er mit meiner Arbeit wäre. Er hatte sich gar nicht vorstellen können, dass ich so einen Mist zu Papier bringen könne. Zum Abschluss sagte ich ihm noch, dass es mich extrem auf die Palme bringt, wenn jemand in meiner Zeichnung rumschmiert. Egal wer. Seitdem hatten wir ein exzellentes Verhältnis. Meine Kollegen wurden weiter angeblafft und mit mir herrschte ein sachlicher Ton.

Eines Tages kam Herr Weber zu mir und sagte: „Du bist doch Rallyefahrer“. Ja, das bin ich wohl. „Komm mal mit, ich muss dich was fragen“. Wir gingen in sein Büro, und er schilderte mir sein Problem. Wir hatten eine Baustelle in Bayonne in der Nähe von Bordeaux in Frankreich. Die Anlage sollte in Betrieb gehen und konnte nicht, da ein Dampfkondensator fehlte. Dieser wurde gerade in Bremen vom TÜV abgenommen. Er fragte mich, ob ich mir zutrauen würde, sofort nach Bremen zu fahren, den Kondensator in mein Auto zu laden und dann direkt nach Bayonne zu fahren. Es ist wichtig, dass der Kondensator morgen auf der Baustelle ist und übermorgen eingebaut wird, sonst drohe eine siebenstellige Konventionalstrafe. Das klingt nach einer Herausforderung. Das mach ich. Man gab mir die nötigen Zollpapiere und ich fuhr nach Bremen. Da war man noch nicht ganz fertig und es wurde Nachmittag bis ich los kam. Ich fuhr Richtung Frankreich und musste um nur einen Zollübergang zu haben wieder ziemlich weit nach Süden ausweichen. Ich erreichte die Grenze, jedoch zu spät. Der Zoll hatte Feierabend gemacht. Ein netter Grenzer gab mir den Tipp, gleich um sieben Uhr morgens bei der in der Nähe ansässigen Spedition auf der Matte zu stehen um meine Transitpapiere zollfertig machen zu lassen. Morgen um sieben. Und nun? Was mach ich jetzt? Nachdem ich erfahren hatte, dass mein Geld wahrscheinlich keine Übernachtung in einer Pension möglich machte, suchte ich mir einen Parkplatz und versuchte zu schlafen. Es war Februar und nach einer Stunde war mir so kalt, dass ich ca. zehn Kilometer durch die Gegend fuhr um das Auto wieder aufzuheizen. Dann schlief ich wieder eine Stunde und so weiter. So ging es die ganze Nacht. Ich hörte in dieser Nacht das Lied „Fifty Ways to leave your Lover“ von Paul Simon und ich dachte viel über die Beziehung zwischen mir und meiner Lebensgefährtin Monika nach. Zum ersten Mal verspürte ich das Bedürfnis die Beziehung zu beenden. Aber dazu kam es erst viele, viele Jahre später.

Ich stand morgens um sieben bei der Spedition auf der Matte. Das mit den Papieren ging recht zügig. Am Grenzübergang gab es noch eine kleine Verzögerung, da die Grenzbeamten den bombenähnlichen Gegenstand nicht richtig einordnen konnten. Gegen neun war ich dann auf der Piste. Einmal die gesamte Länge durch Frankreich. Unterwegs versuchte ich gegen Mittag etwas typisch Französisches zu Essen zu ergattern und fand „Steak Friites“. Was für eine Enttäuschung. Die gesamte Fahrt mit dem Schlaf kämpfend erreichte ich um zwei Uhr morgens die Baustelle. Ich zeigte Ladung und Papiere und durfte in die Baustelle einfahren. In der Nähe des Einbauortes meiner Ladung stellte ich das Auto ab und fiel in einen bleiernen Schlaf. Auch die 120 dB Lärm um mich herum störten meinen Schlaf nicht. Morgens gegen sieben Uhr klopfte es auf mein Wagendach. Der Baustellenleiter begrüßte und umarmte mich. Man konnte ihm die Erleichterung ansehen. Das Teil war bis zum Mittag eingebaut. Millionenstrafe verhindert.

Nun tat man alles, dass es mir wohl ergeht. Eine schöne Unterkunft, wo ich mich erst einmal ausschlafen konnte. Abends eine Bouillabaisse mit ganz frischem Fisch. Die Beste meines Lebens. Den nächsten Tag sollte ich mich noch entspannen. Abends wollte man mit mir unbedingt noch frische Austern essen gehen. Hatte ich noch nie gegessen. Warum nicht? Man zeigte mir die tolle Frische der Austern. „Die zucken noch, wenn man Zitrone drauf träufelt“, bekam ich gesagt. Genussvoll schlürften die Anderen das Meeresgetier. Ich fand, es schmeckt wie Rotz mit Salzwasser und Zitrone. Geschmacksache halt. Am nächsten Morgen fuhr ich in einem Rutsch nach Hause. Es war eine fahrt durch vier Jahreszeiten. Gestartet im frühlingshaften Bayonne, durchfuhr ich das sommerliche Südfrankreich. Auf der Höhe von Lyon war es Herbst und in Deutschland fuhr dann morgens um vier ein Streufahrzeug vor mir her. Jedenfalls konnte ich mit den Reisespesen meinen neuen Motor finanzieren.

Derartige Einsätze gab es noch zwei Weitere. Alle in Frankreich. Nach Calais und Auby in Nordfrankreich. Das brachte mir außer fetten Reisespesen noch weiter kulinarische Highlights ein. Schnecken im Kräutersud und Pferdesteak habe ich dort zum ersten Mal kennen gelernt. Herr Dr. Ruckelshausen war dann mal wieder die Spaßbremse. Herr Weber hatte mich informiert, dass Herr Dr. Ruckelshausen der Meinung sei, dass wir ein technisches Büro und keine Spedition seien. Dass war wieder typisch. Keine Dankbarkeit für die Strapazen, die der Firma den Arsch gerettet haben, sondern ein blöder Spruch. Das passte dazu, dass Herr Dr. Ruckelshausen sich berufen fühlte, leere Flaschen im Treppenhaus zu zählen, um den Anteil an Bierflaschen herauszufiltern.

Ansonsten war es eine gute und entspannte Zeit in der Abteilung. Für mich weitestgehend zu entspannt. Meistens hatte ich schon Dienstag das Pensum für die Woche geschafft. Ich wechselte nur von Zeit zu Zeit die Zeichnung auf meinem Zeichenbrett, damit man eine Aktivität bemerken kann. Das war so langweilig, dass ich meistens völlig müde nach Hause kam und zu nichts mehr Lust hatte.

Und noch etwas drohte das Idyll zu zerstören. Eines Tages erhielt ich eine „Einladung“ zur Musterung. Militärdienst. Das hat mir gerade noch gefehlt. Als Wehrpflichtiger war Schluss mit Rallyefahren und anderen Annehmlichkeiten. Der karge Wehrsold hätte das nicht abgedeckt. Ich erkundigte mich also nach Alternativen. Eine Verpflichtung als Zeitsoldat. Das wäre eine Möglichkeit. Also teilte ich der Behörde mit, dass ich bereit wäre, eine Verpflichtung für mindestens vier Jahre einzugehen. Zur Luftwaffe, wenn´s geht. Dabei spielte ich mit dem Gedanken eine Pilotenkarriere einschlagen zu können, denn die Fliegerei faszinierte mich außerordentlich.

Ich erhielt eine neue Einladung. Diesmal zu einer besonderen Musterung für Zeitsoldaten. Dabei musste man unter anderem in einer Turnhalle ein Zirkeltraining absolvieren. Anspruchsvoll und schweißtreibend. Ergebnis: Für den Wehrdienst ungeeignet. Ein paar Monate später erhielt ich wieder eine „Einladung“ zur Musterung. Ich fragte nach, denn ich war ja schon gemustert und als untauglich befunden worden. Ja, das seien zwei unterschiedliche Schuhe. Für den normalen Wehrdienst könne man trotzdem tauglich sein. Nee, nee, dass kann gar nicht sein. Wenn man dienen will, darf man nicht, aber als Kanonenfutter ist man gut genug. Das kommt gar nicht in die Tüte. Ich besorgte mir ein Attest wegen meiner Herz-Rhythmus-Störungen und ein zweites wegen meiner Kniegeräusche. In Letzterem stand der ausschlaggebende Satz. „Man könne durch konventionelle Diagnosemittel keine Ursache der Kniegeräusche ermitteln. Dazu wäre ein operativer Eingriff nötig“. Das, und eine zusätzlich von mir erbrachte schauspielerische Höchstleistung verhalf mir zu einem wunderschönen DIN A4-Blatt, dass mir bestätigte, dass ich „leider“ nicht für den Wehrdienst tauge. Halleluja.

In der Abteilung war ich etabliert. Die Kollegen und ich unternahmen auch viel gemeinsam. Wir gingen regelmäßig ein mal im Monat zum Kegeln. Wir trafen uns auch mal abends in einem Kleingarten zum feiern. Mein Kollege Alfred konnte hervorragend Geige spielen. So irisches Gefiedele hatte er voll drauf. Dann gabs noch den Gitarrenspieler und einer konnte Akkordeon spielen. Das waren tolle spontane Feste. Wir haben uns sogar am Wochenende getroffen. Meine Kollegin Uschi hatte ein Feriengrundstück im Wispertal. Da feierten wir auch schon mal Samstag und Sonntag. Alles das wäre ab den Neunziger Jahren nicht mehr möglich gewesen. Die Arbeitswelt hat sich spätestens ab da zu sehr zum Negativen verändert.

Immer öfter redete Herr Weber auf mich ein. „Bub, du musst studieren. Du machst das so klasse, aber irgendwann kommt so ein Diplom Ingenieur und nimmt dir deinen Job weg“. Das waren seine Worte immer und immer wieder. So kam es dann, dass das Arbeitsamt ein Studium zum „staatlich geprüften Maschinenbautechniker“ zu achtzig Prozent finanzierte. Ich bekam also achtzig Prozent meines letzten Gehalts und ging zur Schule. So war wenigstens meine Rallyefahrerei nicht gefährdet. So verlies ich im Februar 1979 die LURGI. Das Studium lief anfangs sehr gut, aber es sollte ein schlimmes Jahr werden.

Und während ich studierte, übernahmen die ersten der tollen Manager mit ihren tollen Ideen die LURGI und schafften es das Unternehmen bis 2020 völlig zu vernichten. Nur die weltweit immer noch funktionierenden Anlagen mit dem LURGI-Logo erinnern an die glorreiche Zeit.

Schreibe einen Kommentar